ご報告

このたび、大学(通信学部)での全課程を修了しました!

子どもを寝かしつけてから夜な夜なテストを受けたりレポートを書いたり、二年間に渡るそんな生活もやっと終わりです。

もしかすると、同じように通信での学習をお考えの方の参考になるかと思い、私なりの記録を残しておくことにします。身バレ防止のためここでは大学名を伏せさせていただきますが、通信大学に興味のある方はキーワードで検索したらすぐに分かると思います😊(分からんぞ!知りたい!という方はインスタの方にDMいただけましたらお答えいたしますね。)

在籍期間: 2021年4月~2023年3月(三年次編入)

学部学科: 通信学部 心理学専攻 臨床発達心理コース

目的: 人の発達について基礎から学び、この分野のリテラシーを身につけるため

取得資格: 社会福祉主事(任用資格)・児童指導員(任用資格)

子どもの年齢: 長女3歳0ヶ月、次女6ヶ月 → 長女4歳11か月、次女2歳5ヶ月

入学の目的

2歳10ヶ月でまゆみに診断がついた後、私は突き上げるような「何かしなくては」という衝動に駆られていました。どうにか時間を捻出して子どもの発達について本を読んだり資格を取ったり、今にして思えば「わが子に障害がある」という受け入れがたい事実を受け容れるための、一種の防衛機制だったのかもしれません。

「そのままのまゆみでいい」という思いと、「まゆみを『普通の子』にする方法はないのか」という思いの間で揺れ動き、ネットに転がる「発達障害が治った」という情報を漁っては期待と失望を繰り返す毎日でした。そうした情報の多くは信憑性に乏しかったり一般化できないケースだったりするのですが、こちらはワラにもすがる気持ちなので信じたくなってしまうのですよね……。(もちろん、試すことが無駄ではない場合も多々あると思います。)

打ちのめされる日々でしたが、そのうち「情報に振り回されないように知識をつけて、私が娘の一番の理解者になろう」と考えるようになりました。発達障害に関する情報を取捨選択する力・読み解く力をつけるためには、発達障害だけでなく人間の発達過程についてイチから学ぶ必要があると考え、通信で臨床心理/発達心理を学べる大学をいくつか調べて資料請求しました。

大学選びの条件

(1)臨床心理/発達心理が学べること

(2)スクーリングなしで卒業が可能であること

(3)良心的な学費であること

(4)無理しなくてもこなせそうなカリキュラムであること

ミルク拒否の乳児がいて地方在住であることから、完全在宅で卒業できることを重視しました。状況が許せば実習やスクーリングには行ってみたかったのですが、そこは子ども優先なので仕方ありません。このため、実習が必要な認定心理士の資格は入学前に諦めました。

三年次編入という選択

二十代のころ、私は家庭の事情で大学を中退しているのですが、当時取得した単位が認められて三年次編入という形で入学できました。元の大学では心理学に関係ない専攻でしたが、もっと学びたかった気持ちを引きずって生きてきたので当時の頑張りが報われて少し涙。

子どもの成長発達は待ったなしなので、教養課程を省いて専門課程から学べるのは時間的にとても有難かったです。学べる科目数は減りますが、学士を持っている人なら四年次編入という手もあります。社会人学生は数年かけて卒業する人も多いそう。自分のペースで学びやすいのが通信のよいところですね。

勉強の仕方

科目によって単位の取得方法がスクーリング・テスト・レポートと分かれていて、それらを何度かこなした最後にwebで単位認定試験を受けるor認定レポートを提出する方式でした。

通信課程であっても試験日は決まっている大学が多いと思うのですが、私の申し込んだ大学はレポート提出や小テスト・試験回答を自分の好きなタイミングで出来たので、時間の読めない乳幼児二人の母としては無理なく取り組めてとても助かりました。

日によっては勉強時間が取れない日もありましたが、だいたい週に10~20時間ほどを勉強に費やしていたのではないかと思います。

大変だったこと

・起きてくる子ども達

子どもを寝かしつけてから勉強を始めるのですが、0歳児がいるのでまぁ起きてくるわけです。当然試験中でもお構いなしなので、よく暗い中でPCだけ点けて片手で授乳しながらもう片手でポチポチと試験に回答していました。

まゆみが起きてきた時は夫にお願いしていましたが、「ママじゃないと」な状態のことも多く、試験中に中抜けして残り時間を数えながら大急ぎで寝かしつけたり、抱っこのままPCまで移動して膝で寝かしつけながら試験を受けたこともあります。

・レポートの書き方を忘れている

大学側がレポートの書き方についての講義を用意してくれていたので助かりましたが、軽く10年以上レポートなんて書く機会がなかったので書き方に悩むことがありました。

・時間の捻出

そもそも勉強時間の確保が大変で、子どもを預けて行く病院での待ち時間や、車で人を待つ間などのスキマ時間も勉強に充てていました。家事だなんだで夜の時間も思うようには取れず、諦めて寝る日も結構ありました。

・学びたいこと以外の科目も受けなくてはいけない

選択科目はなるべく子どもの発達の理解に役立ちそうなものを選んで取っていましたが、必修科目の中には「これ子どもの発達に関係ないな……」と思う科目もそこそこありました。そうした講義も全て自分の知のバックグラウンドになるんだとモチベーションの維持に努めました。

・科目を取りすぎた

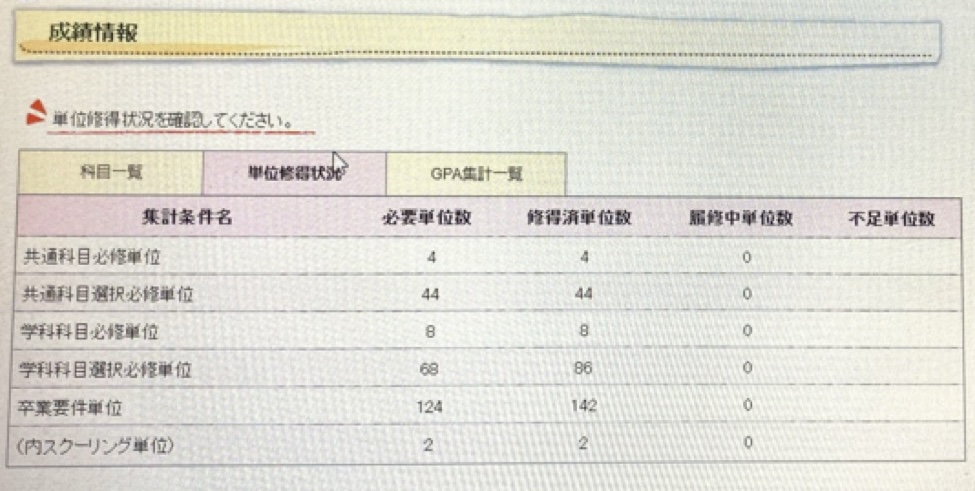

完全に自業自得なのですが、卒業までに124単位で良かったところを私は上限いっぱいの142単位を取ってしまいました。

当然、単に卒業するだけよりも4~5科目分の時間と労力を費やさないといけません。なんでそんなことになったかというと、科目数によらず授業料が一定だったからです。同じ授業料ならいっぱい学んだ方がお得じゃーん!と貧乏根性を出した結果、ヒィヒィいいながらスケジュールを組む羽目に。たくさん学べて良かったんですけど、それは単位を落とさなかったから言えることであって、学習計画はしっかり立てた方がいいですね……(見切り発車しがち人間)。

資格について

前述のとおり認定心理士の資格は諦めたのですが、実習以外の認定心理士の申請に必要な科目は全て履修したので、もしかするといずれ実習だけ受け直して資格取得に挑戦するかもしれません。

取得見込みの二つの資格(社会福祉主事・児童指導員)はどちらも任用資格です。その役職について初めて名乗れるものであり、持っているから即仕事に繋がるような資格ではありません。なぜ取ったかというと、行政に携わる職に就いていたからです。まゆみを育てている中で、育休から復帰後はいずれ障害福祉か子育て関連の部署でお役に立ちたいと考えるようになり、異動願を出す際に役立つだろうと取得しました。が、新年ご挨拶の記事でご報告したとおり、退職してしまったので使いどころがなくなってしまいました;;

嬉しいのは学士の資格が取れたこと。新しい仕事が漫画家兼ライターなので学歴はあんまり関係ないんですけど、嬉しいものは嬉しい。笑

この先どうなるかは自分にも分からないので、大卒資格を得たことで選べる仕事の幅が増えたのは一つの安心材料かな……と思っています。

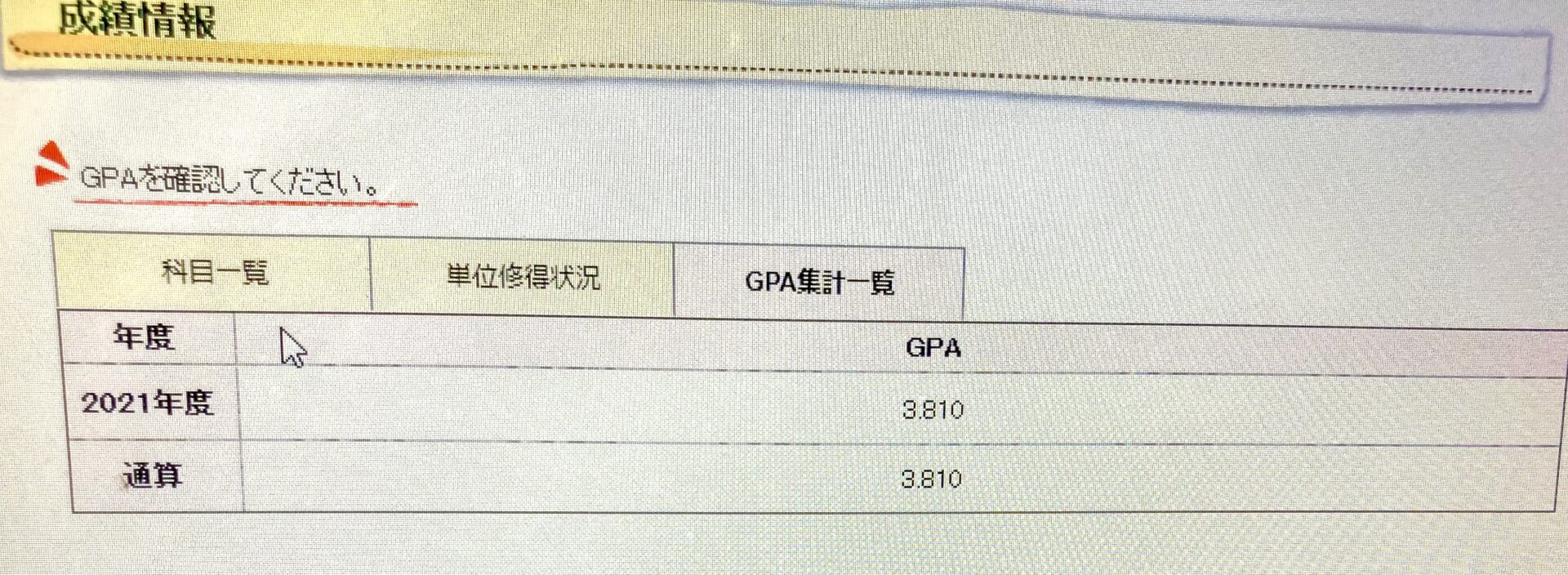

成績について

二年間で27科目受け、23科目がS、4科目がAという結果でした。GPAは3.810。

きっと通信課程は通学課程よりもじっくり取り組みやすいのだと思いますが、自分としてはかなりマジメに頑張りました。

実際、発達障害の理解に役立つ学びだったか

臨床発達心理の分野で知識の底上げができた、という点で体系的に勉強できたのは良かったと思っています。しかし、あくまで学部レベルの基礎理解なので、発達障害について深く学ぼうとするならもっと専門的に学ぶ必要があるでしょう。なんなら、自閉症やADHDについてのみ知識を得たければ関連の本を沢山読んだ方がそこに関しては詳しくなれると思います。

それになんといっても最終的には実践で学んでいくことが大事な分野なので、机上の勉強だけしていた私には実際のところは何も分かっていないんだろうなとも。でも、やらないよりはやった方がいいと思って勉強しました。

ここまで書いてきたように、私は専門家でもないし、本当に普通のその辺にいる発達障害児の母親なので、本当は偉そうに漫画の最後にコラムなんてつけられるような大層な人間じゃないんです。でも、まゆみに診断がついた頃の自分が知りたかったであろう情報で、その後の私が学ぶ機会のあったことはシェアしようと書いています。きっとその情報が必要な人は他にもいるはずだから。いつも書き方がへたくそで伝わりづらかったらごめんなさい。読んでくださる方、本当にありがとうございます。良いものが描けるように精進します!

最後に

こんな感じの、忙しくも充実した「大学生活」でした。当初は、乳幼児が二人いて本当に勉強なんてできるのか?と不安もありましたが、やり遂げられたのはひとえに支えて見守ってくれた家族・親族のおかげです。

ちょうどタイムリーに育休中のリスキリングが物議を醸していますが、育休中のリスキリングを支援するというなら、産休・育休の拡充や多様な働き方を推し進めていくなど一人一人に余力の生まれる構造を先に作っていかないと無理があると思います。実際にやってみた立場だから言うんですけど、大切なわが子のためだから奮起できただけで、自分のスキルアップが目的ならわざわざ育休中に大学で学び直しという選択にはならなかっただろうな……産後の疲労を舐めるんじゃないよ!(本音)

最後になりましたが、私の大学挑戦にあたり背中を押してくれた友人達、励まし合った社会人学生仲間のフォロワーさん、応援してくださった全ての方々に深く感謝を申し上げます。

良いご報告ができたことにホッとしております。本当にありがとうございました✨

1

コメント